Un logement inoccupé plus de trois mois par an reste soumis à la taxe d’habitation dans certaines communes, contrairement à la résidence principale qui en est exonérée. L’entretien, l’assurance, la fiscalité locale et les charges énergétiques s’additionnent, même en l’absence d’occupants. Les tarifs d’assurance habitation majorent le risque lié à l’inoccupation, tandis que certaines aides à la rénovation énergétique excluent ce type de propriété.

Ce cumul de coûts pousse certains propriétaires à rechercher des solutions pour alléger la facture, sans pour autant sacrifier le confort ou la sécurité du bien.

Les vraies dépenses d’une maison secondaire : ce qu’il faut anticiper

La tentation d’acheter une maison secondaire en France traverse les générations, mais dès les premières démarches, les frais s’invitent de façon bien réelle. Outre le prix maison campagne affiché, le ticket d’entrée inclut les droits de mutation, les frais de notaire et souvent des travaux pour remettre le bien au goût du jour ou aux normes. À cela s’ajoute le financement, qui, pour une résidence secondaire, implique généralement un prêt immobilier assorti de conditions parfois moins avantageuses que pour une résidence principale.

Au fil des mois, la réalité se précise. Les charges courantes et l’entretien rythment la vie de ces biens souvent éloignés. La taxe foncière se présente chaque année, et la taxe d’habitation reste due sur la majorité des résidences secondaires, que ce soit à la ville ou à la campagne. Aux factures d’eau, d’électricité et de chauffage s’ajoutent la surveillance, la gestion des espaces verts, et la prise en charge des petits sinistres qui surviennent parfois en pleine absence.

Voici les principaux postes à intégrer dans le budget d’une maison secondaire :

- Assurance habitation : les compagnies appliquent souvent une surprime en raison du risque accru lié à l’inoccupation.

- Frais d’entretien : toiture, façade, espaces extérieurs, équipements techniques vieillissent plus vite sans vigilance régulière.

- Services publics : dans certaines communes rurales, les propriétaires participent à l’entretien de la voirie, au ramassage des ordures ou à l’assainissement collectif.

Un projet immobilier solide doit tenir compte de ces dépenses récurrentes. Ceux qui anticipent ces frais évitent les mauvaises surprises et savent que la valeur d’un investissement en résidence secondaire dépend largement de la capacité à garder la maîtrise de ces charges, sous peine de voir le rêve d’évasion se transformer en contrainte financière.

Pourquoi les frais peuvent vite grimper ? Décryptage des principaux postes de coût

Acquérir une maison secondaire ne s’arrête pas à la signature chez le notaire. Rapidement, les dépenses s’accumulent. Les taxes occupent une place de choix dans le budget. Entre la taxe foncière et la taxe d’habitation encore exigée pour la plupart des résidences secondaires, la facture monte vite, surtout dans les régions touristiques ou en bord de mer.

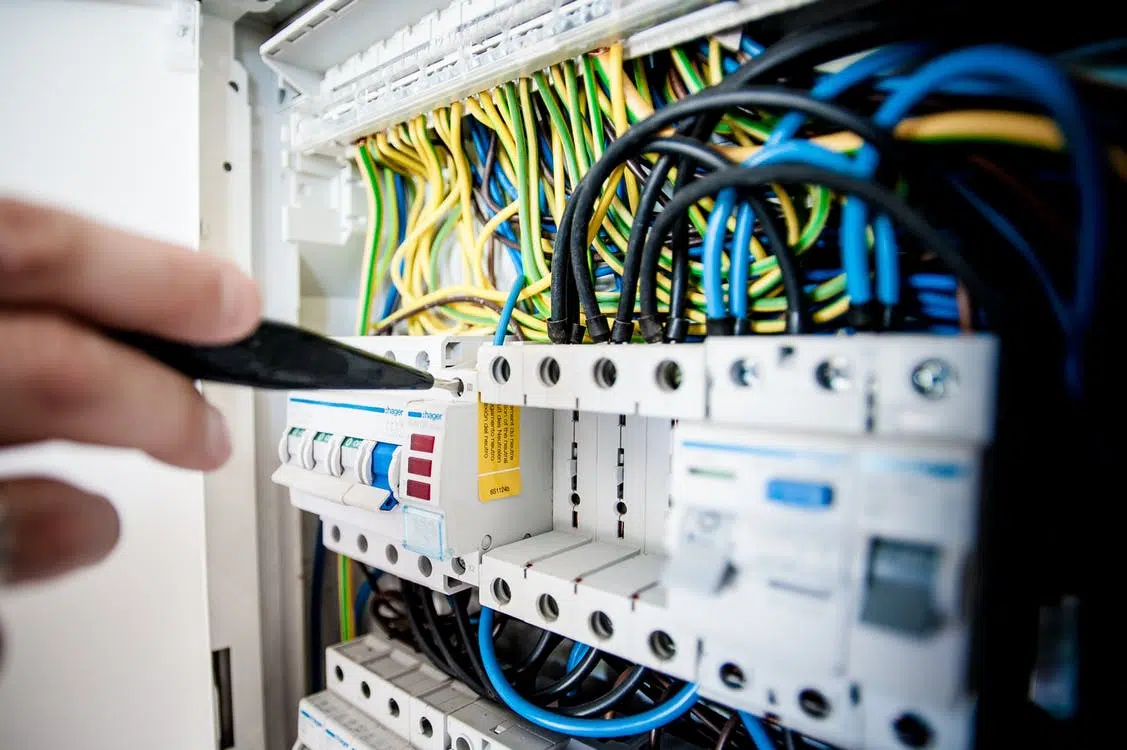

À cela s’ajoutent les frais d’entretien et de gestion courante. Un logement peu occupé a besoin d’un suivi rigoureux. Jardinage, ménage, réparations : la liste s’allonge, saison après saison. Un exemple concret : une chaudière tombe en panne en plein hiver, des volets se bloquent ou une infiltration s’installe sans témoin sur place. L’absence prolonge la dégradation, forçant parfois à des interventions plus lourdes.

La consommation énergétique pèse aussi lourdement. Une isolation défaillante ou des équipements datés provoquent une surconsommation de chauffage, même pour quelques week-ends par an. Les travaux de rénovation énergétique sont souvent reportés, alors qu’ils constituent la meilleure parade contre la flambée des factures.

L’assurance habitation dédiée à un bien inoccupé coûte plus cher. Les compagnies augmentent leurs tarifs, estimant que les risques d’incident non détecté sont plus élevés. Enfin, certaines communes imposent des contributions spécifiques pour les services publics locaux : raccordements, entretien de routes ou gestion des déchets. Au final, la somme de ces coûts peut dépasser largement les prévisions du départ et demande une gestion attentive.

Des astuces concrètes pour alléger la facture au quotidien

Limiter les frais d’une maison secondaire passe par une vigilance sur chaque poste. L’isolation arrive en tête des solutions : rénover les combles, remplacer portes et fenêtres réduit durablement les déperditions. Installer des équipements simples, thermostats programmables, détecteurs de fuite d’eau, dispositifs de coupure de courant, aide à maîtriser la surconsommation énergétique et prévient bien des soucis lors des longues absences.

Quelques actions concrètes permettent de réduire les frais :

- Ajustez votre assurance habitation à l’usage réel du bien. Négociez des garanties personnalisées, supprimez les options inutiles.

- Organisez une surveillance régulière : qu’il s’agisse d’un voisin fiable, d’un gardien ou d’un service professionnel, une présence ponctuelle limite les dégradations et décourage les intrusions.

- Regroupez certains services avec d’autres propriétaires alentour : entretien des chemins privés, achat groupé de bois ou de fuel. La mutualisation fait baisser les tarifs.

Pour les travaux de rénovation, tournez-vous vers les dispositifs d’aide existants. À l’échelle nationale ou locale, plusieurs programmes favorisent la rénovation énergétique ou l’isolation maison secondaire : MaPrimeRénov’, éco-PTZ, aides de l’Anah. N’hésitez pas à vérifier les conditions d’accès, parfois plus souples pour les biens situés dans les territoires ruraux ou fragilisés.

Repenser l’usage de la maison peut aussi alléger certaines charges : augmenter la fréquence d’occupation ou partager le bien avec la famille, les amis, permet de diviser factures et tâches d’entretien. Dans la durée, chaque optimisation compte, qu’il s’agisse du choix d’un artisan local ou d’un chantier de rénovation ciblé.

Louer ou partager sa résidence secondaire : des solutions pour rentabiliser son bien

La progression des frais d’une maison secondaire pousse de nombreux propriétaires à envisager la location saisonnière. Plus de 3 millions de résidences secondaires sont recensées en France selon l’Insee, et une part croissante est proposée à la location temporaire, notamment via les plateformes spécialisées. Adapter son bien aux exigences actuelles, diagnostic de performance énergétique, sécurité, déclaration en mairie, permet de générer des revenus qui couvrent rapidement taxes foncières, entretien ou même une partie du prêt immobilier initial.

Voici des pistes concrètes pour rentabiliser votre résidence secondaire :

- Choisissez la location meublée : elle s’avère plus souple pour les courts séjours et présente des atouts fiscaux sous certaines conditions.

- Confiez la gestion locative à une agence sur place ou déléguez l’accueil à un voisin de confiance, pour garantir la sécurité des lieux et la bonne rotation des locataires.

- Partagez la propriété avec des proches, famille ou amis. Cette solution répartit les coûts d’entretien et facilite la transmission du patrimoine sur le long terme.

Mettre en location une résidence secondaire valorise l’investissement tout en conservant la liberté de profiter du bien. La flexibilité d’utilisation, la possibilité d’ajuster les périodes de location selon ses envies, offrent de vraies marges de manœuvre. Il faut toutefois tenir compte des obligations fiscales : déclaration des loyers, maintien éventuel de la taxe d’habitation selon la commune, impact sur la plus-value immobilière lors d’une revente. Une gestion réfléchie, alliée à une organisation partagée, améliore la rentabilité et limite les déconvenues liées à la vacance ou aux imprévus.

En observant de près chaque dépense, en adaptant ses choix et en s’ouvrant à de nouveaux usages, la maison secondaire reste un plaisir qui ne vire pas au casse-tête. À chacun de trouver l’équilibre pour que la clé du bonheur champêtre ne devienne jamais un poids au fond de la poche.